Mise à jour le 22 sept. 2025

Publié le 11 septembre 2025 – Mis à jour le 22 septembre 2025

Professeur des universités en anthropologie sociale et culturelle au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) et à l'UFR d'Anthropologie, sociologie et science politique (ASSP).

Nommé membre sénior 2025 de l'IUF, lauréat au titre de la chaire fondamentale avec son projet explorant les relations entre « magie » et technologies modernes.

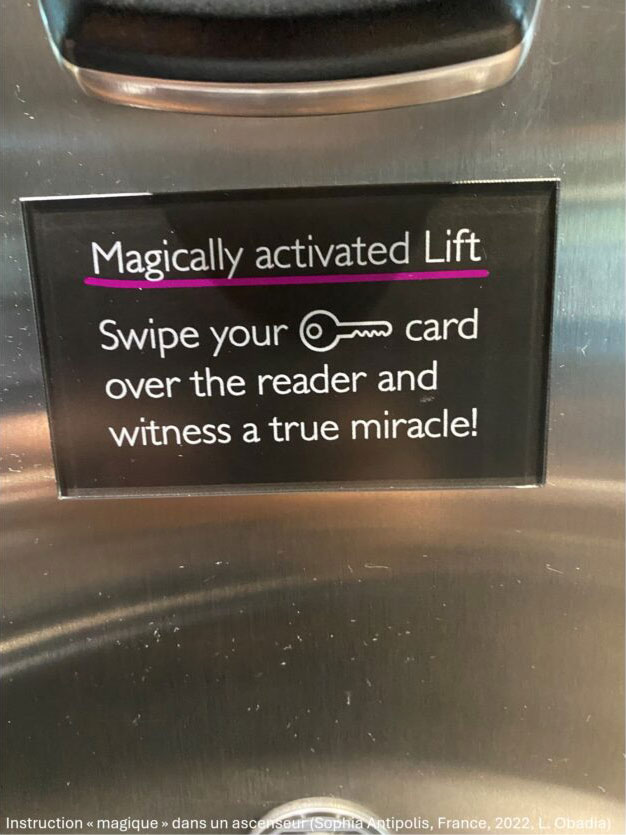

| Quelques de ses publications les plus récentes : La sorcellerie, mythes et réalités (Le Cavalier Bleu, 2022) La spiritualité (La découverte, 2023) Idées reçues sur les Zombies (Le Cavalier Bleu, 2023), l’Au-delà. Penser la vie après la mort, à travers l’histoire et les cultures (Eyrolles, 2024) et l’Anthropologie des religions (3e édition revue et augmentée, La découverte, 2024) ainsi que de nombreux articles dans des revues internationales comme « Moral and financial economics of ‘digital magic’: Explorations of an opening field, Social Compass, 2020, 67(1): 1-19 et (Online) Spelling the (Digital) Spell: Talking About Magic in the Digital Revolution, Sophia 61 (1), 2022, p. 23-40 |

Son projet (2025-2030)

Les relations entre entre « magie » et technologies modernesCe projet explore, dans une perspective anthropologique, les relations, différentes et toujours changeantes mais pourtant similaires sur le plan morphologique et fonctionnel à travers les cultures dans le temps et l’espace, entre « magie » (ici dans le sens le plus large du terme, comme croyance instrumentale, techniques d’illusion et sens du merveilleux), d’une part, et technologies modernes, d’autre part – informatique, NTIC, Intelligence artificielle et robotique. À partir d’un matériau ethnographique et historique collecté en Europe et en Asie et soumis à comparaison, il s’agira de dégager le rôle subtil mais complexe de la référence à la magie dans les représentations et pratiques relatives aux développements de la High-Tech, dont on proposera une histoire alternative et non-rationaliste. |

Pour Lionel Obadia, cette nomination lui permet de « réserver (enfin) du temps pour mener à bien une recherche qui demande autre chose que d’être menée dans des conditions toujours plus contraintes par la pression de la vie académique ».