Mise à jour le 17 déc. 2024

Publié le 26 novembre 2024 – Mis à jour le 17 décembre 2024

Accessit du prix 2024 pour sa thèse en langues, histoire et civilisations des mondes anciens « Commerce de détail et économie urbaine dans la Vallée du Rhône (Ier s. av. – IIIe s. apr. J.-C.) : les boutiques de Lugdunum, Vienna et Lousonna. », laboratoire Archéologie et Archéométrie (ArAr), École doctorale Sciences sociales (ED 483 - ScSo).

- Parcours

et thèse -

J’ai 29 ans et suis originaire de Haute-Savoie. Mes premiers coups de truelle à l’âge de 13 ans sur le chantier de Bibracte, dans le Morvan, confirment mon envie tenace de devenir archéologue. Je débute mes études supérieures à l’Université Lumière Lyon 2 par une licence en Histoire de l’Art-Archéologie (et un diplôme d’égyptologie en parallèle), avant de poursuivre mon cursus en Master d’Archéologie, déjà avec un intérêt marqué pour la Gaule romaine et ce que ses vestiges peuvent nous révéler des pratiques et des gestes du quotidien dans une ville aux premiers siècles de notre ère. Un exposé en Licence 3 consacré à un édifice de marché (macellum) et me voilà intriguée par les pratiques commerciales du quotidien et plus particulièrement par les espaces qui les symbolisent le mieux, déjà omniprésents dans les villes antiques : les boutiques. - Sujet de thèse et aventure doctorale

-

M. L. : « Je me lance dans l’aventure de la thèse à la rentrée 2017 au sein du laboratoire ArAr, grâce à un précieux contrat doctoral de l’ED 483. Pendant 6 ans, à partir d’une vaste collecte de données archéologiques, je m’emploie à étudier le cadre, les pratiques et les acteurs du commerce de détail et des échanges du quotidien, dans une zone géographique très locale, la haute et la moyenne Vallée du Rhône, jusque-là essentiellement étudiée sous l’angle des échanges à longue distance et du commerce de gros. A partir des données issues de fouilles anciennes ou plus récentes qui ont mené à la mise au jour de boutiques dans les villes antiques de Lyon, Vienne et Lausanne, je m’intéresse autant à des questions d’architecture, d’urbanisme ou encore de fonctionnalité des boutiques à travers les objets qu’elles renferment. Au vu de l’aspect transfrontalier des archives à exploiter, la cotutelle avec l’Université de Lausanne s’est tout de suite dessinée : les échanges stimulants avec deux directeurs (Matthieu Poux en France, Thierry Luginbühl puis Michel Fuchs en Suisse), les nombreuses rencontres professionnelles et amicales que j’ai pu y nouer au cours de séjours de recherche ou encore la possibilité de mener des partenariats scientifiques qui ont dépassé le seul cadre de ma thèse ont largement enrichi ces années de mon parcours.

Ces années doctorales, ce sont pour moi des lieux qui m’ont marquée : la bibliothèque d’archéologie sur 5 étages de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (notre chère MOM), où je ne compte plus le nombre d’heures passées en 10 ans de « vie commune » ; la salle des doctorants dans le même bâtiment, où l’on s’est serré les coudes et où l’on a partagé doutes, réjouissances et bons repas ; le laboratoire ArAr et ses équipes, où j’ai pris plaisir à m’impliquer ; le cadre magique de la bibliothèque de l’École française de Rome au Palazzo Farnese pour des bourses d’un mois si précieuses pour l’avancée de la thèse ; le centre de recherche de Bibracte au cœur de la forêt du Morvan pour des séances de rédaction intenses ; les réserves de musées ; les sites archéologiques et tant d’autres encore…

J’en retire une sensation très paradoxale d’années de thèse toutes à la fois passées à la vitesse de l’éclair et comme « hors du temps ». Au-delà de la thèse en elle-même, j’ai adoré l’esprit collectif de l’aventure : me lancer dans des échanges scientifiques stimulants, travailler en équipe sur de beaux projets (de terrain, de colloques, d’édition, de médiation…) et découvrir l’expérience de l’enseignement universitaire en étant au contact des étudiant·e·s par exemple. Mais les phases de travail plus solitaires, notamment pour la rédaction, n’ont pas manqué de saveur pour autant : si leur intensité a parfois été source d’épuisement, il a surtout été question du bonheur de voir les idées s’articuler et la thèse prendre forme. Les moments d’hésitation ou de fatigue ne doivent pas être omis mais être entouré·e par des collègues, amis et conjoint bienveillants a constitué une grande force dans laquelle puiser ce qu’il fallait alors d’énergie. » - Et maintenant ?

-

M. L. : « Après un an d’enseignement en tant qu’ATER à l’Université de Lille en histoire ancienne, j’ai intégré à la rentrée 2024 l’École française de Rome où je réalise un post-doctorat en tant que membre pour les trois prochaines années. J’y étudie la place des édifices économiques (boutiques, marchés, entrepôts) dans les villes d’Italie du nord, en mêlant des problématiques d’archéologie urbaine et d’histoire économique. Je me réjouis de ce nouveau terrain d’étude et des nouvelles collaborations qui en découlent. » - Participation au concours

-

M. L. : « Postuler pour ce prix de thèse me semblait constituer un beau point final à un parcours universitaire mené du début à la fin à l’Université Lyon 2 dans le cadre de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée et de mon laboratoire ArAr. Je suis très contente aujourd’hui de l’accessit qui m’a été octroyée et de pouvoir ainsi donner de la visibilité à ma discipline, l’archéologie, qui n’avait jamais été représentée parmi les candidatures retenues. »

- Retour en images

-

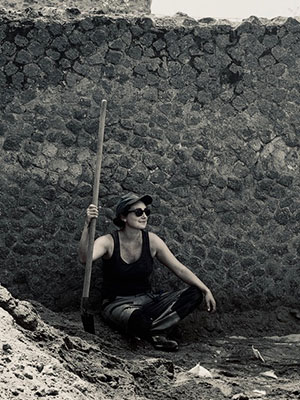

Marine Lépée revient sur différents chantiers de fouille programmée qui ont marqué son parcours.

« Quand on mène des études d’archéologie, on ne peut pas y couper, il faut aller se frotter au terrain ! Depuis la licence 1, tous mes étés ont été consacrés à des chantiers de fouille programmées en tant que bénévole, d’abord comme fouilleuse, plus tard comme responsable de secteur puis responsable adjointe. Des expériences et des rencontres qui ont alimenté mon parcours de chercheuse et d’archéologue et auxquels je dois beaucoup. Petit florilège en photo pour leur rendre hommage. »

Cap Corse (2B), 2013 à 2015 : le pied à l’étrier de l’archéologie avec un projet suivi trois années de suite et de très beaux souvenirs d’équipe : avant la fouille, la prospection dans le maquis, toute une aventure ! (dir. Marine Lechenault, François Michel) (©photo : M. Lépée)

Fréjus (83), Butte Saint-Antoine, 2013 et 2014 : le soleil de plomb et la sensation de toucher « de la pioche » les vestiges d’un édifice majeur de la colonie antique (dir. L. Rivet, S. Saulnier) (©photo : M. Lépée)

Erétrie (Grèce), fouilles de l’École Suisse d’Archéologie en Grèce (ESAG), 2015 et 2016 : la première expérience avec les équipes suisses, réitérée l’année suivante à mon plus grand bonheur, autour de vestiges exceptionnels (dont une fameuse mosaïque…) (dir. K. Reber, G. Ackermann, R. Tettamanti) (©photo : M. Lépée)

Plateau de Corent (63), 2015 et 2016 : un chantier-école majeur de l’Université Lyon 2 qui a contribué (et contribue encore) à la formation de générations d’étudiant·e·s ! (dir. M. Poux) (©photo : M. Poux)

Lyon (69), Clos de la Visitation, 2019 et 2021, la chance de pouvoir mettre au jour un nouveau pan de l’histoire de Lugdunum sur un site en plein cœur de la ville : une méthodologie de fouille et d’enregistrement rigoureuse & des partenariats scientifiques et amicaux pérennes. (dir. B. Clément, L. Guillaud, S. Carrara) (©photo : B. Clément)

Pompéi (Italie), Boutiques des Thermes du Forum, 2022 à aujourd’hui : un rêve d’archéologue exaucé ! (dir. S. Zanella) (©photo : M. Lépée)